|

|

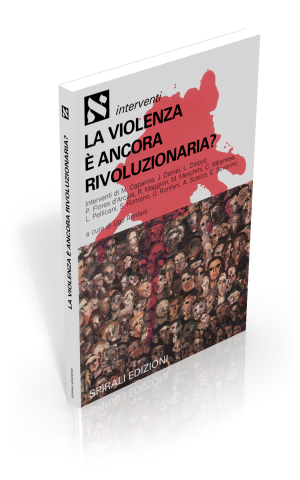

A cura di Ugo Ronfani

La violenza è ancora rivoluzionaria?

Anno: 1980

Pagine: 98 Prezzo: € 7,75 Dimensioni: cm 12,5x19,5 Legatura: brossura Collana: l'alingua ISBN: 8877701501 |

|

|

Contributi di: Cesare Milanese, Jean Daniel, Massimo Meschini, Robert Maggiori Estratto del libro

Il tema trattato si presenta senza alcun dubbio come un'ossessionedel nostro tempo.

Non tanto – precisano lo storico e il sociologo – perché in senso assoluto la violenza sia oggi più diffusa di ieri. Da questo punto di vista limitato, è vero, all'ipotesi statistica della violenza caratterizzata: ma quanta violenza invisibile secerne, con raffinati procedimenti coercitivi, l'attuale società?) si potrebbe sostenere addirittura che i costumi si siano addolciti, visto che si muore meno di veleno, di pugnale o di bomba che in passato. Consideriamo tuttavia – segnale, appunto, di evoluzione civile? – la residua violenza come insopportabile; sentiamo il bisogno di sfuggire a un suo potere ipnotico tanto più diffuso in quanto veniamo oggi strappati all'ignoranza degli avvenimenti violenti e introdotti nelle loro rappresentazioni dalla straordinaria capacità informativa dei nuovi mass media. La violenza inoltre tende a assumere una dimensione culturale che – ha notato Franco Ferrarotti – la estetizza, anzi la mitizza lungo linee di fuga postideologiche. La violenza, ancora, nel panorama alienato della società di massa si propone come cemento ideale del gruppo, come luogo di un compagnonnage eversivo e eroico; o come alternativa a una solitudine, "momento caldo" di un'utopia. Non solo: è possibile che dopo l'evento di Hiroshima l'umanità nutra il sospetto - come sosteneva Einstein - di una sostanziale identità fra l'età della pietra e l'era termonucleare, avverta il senso di un vuoto di civiltà dietro i segni del progresso. È possibile, di conseguenza, che ne ricavi l'idea di un éternel retour a quello stato di guerra universale e perpetua come stato di natura, secondo il disegno hobbesiano. Dalla quale idea muovono, come reazione, sia la non violenza di principio alla Gandhi o il pacifismo apocalittico alla Cassola sia il sentimento dell'assurdo esistenziale alla Camus. Nell'uno e nell'altro caso, la violenza – dicevamo – si presenta come un'ossessione del nostro tempo: ripetizione di un male antico che perseguita l'umanità ricordando le la caduta dall'Eden, catastrofe che lacera un'irraggiungibile quiete. E scandalo filosofico, sofferenza politica. Quarta di copertina

La violenza costituisce la struttura del linguaggio. Una violenza senza autore. Una violenza intransitiva. Realizzare questa violenza non ha altro senso se non quello dell’ordine formato dall’intervento salvifico degli apparati istituzionali, dalla violenza terapeutica dello stato.

Freud ha fornito questa constatazione: lo stato proibisce la violenza non per sopprimerla ma soltanto perché vuole monopolizzarla come i sali e i tabacchi. Egli fa l'esempio della guerra in cui la legalità istituisce la violenza, ne è l'istituto fondamentale. Un esempio di ordine anche. L'ordine precipuo di ogni gestione dello stato. Come Lenin, Freud coglie lo spunto dalla prima guerra mondiale. L'accordo o il conflitto sono retti dalla garanzia dell'inesistenza dell'atto sessuale. E vince la mediazione, compresa quella dell'arma. Ogni guerra si attiene al principio dell'inviolabile. È dunque il nome del nome a garantire la mitologia della violenza - barbara o gentile, bruta o tenera. Relativa al mostro o alla donna tutta. È dunque la non violenza a fornire lo statuto di un debito pieno e senza ambage. E il contrario mira non solo a mediare il debito ma a esserne la trasparenza stessa. Chi non va contro la tirannide? È legale. Legalizza il tiranno. La legalità viene definita dal fatto di aborrire la violenza. In Italia il cattolicomarxista si avvale di una dottrina del plagio con la sua concezione di vittima. La violenza entra nelle dottrine politiche come un'astuzia della ragione. Non meno dell'Unione Sovietica, i paesi occidentali si formano sul principio della dolcezza, dell'innocenza, della perfezione illibata. Nella nostra epoca importano non tanto gli espedienti della politica, le ideologie, quanto il sistema degli ordinamenti e dei dogmi. (Armando Verdiglione) |

|